|

Con

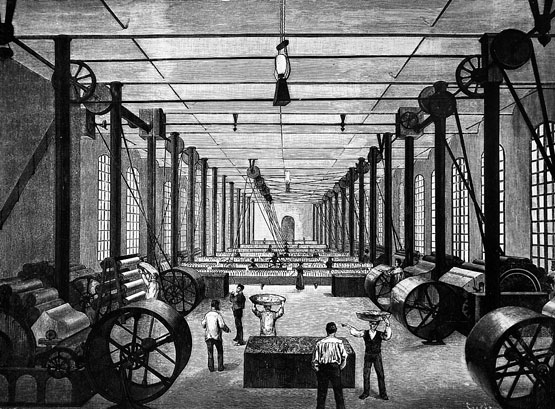

respecto a otros países del occidente europeo, la España del

siglo XIX ofrece muestras evidentes de atraso económico. Sin

embargo, tal idea no debe conducir a una conceptualización

absoluta. Cualquier explicación sobre la evaluación de la

industria española en el siglo XIX que pretenda tener un

carácter global, debe plantearse la cuestión tanto desde el

lado de la oferta como desde la demanda. En la España

decimonónica una tupida red de carencias, desfases y

distorsiones estructurales encenagan los canales de la

acumulación interior. Parte de este atraso es atribuible a

la persistencia de estructuras anacrónicas en el campo que

perfilan un conjunta de baja productividad, aunque no de

inmovilismo. La desamortización, la disolución del régimen señorial y la

desvinculación consolidaron las anteriores estructuras de

propiedad, y las posteriores dificultades económicas de la

nobleza de cuna ocasionaron transferencias de propiedad en

el interior de las elites sin mayores cambios sustanciales.

La puesta en cultivo de nuevas tierras desembocó más en el

aumento de la producción que de la productividad. El acceso

de las burguesías al mercado de tierras se saldo con la

extensión generalizada de los comportamientos rentísticos:

es decir, los propietarios actúan mas como empresarios de

rentas agrarias que como empresarios agrarios. En los

latifundios la maximización de las rentas se baso en la mano

de obra abundante y barata y la presión sobre los salarios

con la subsiguiente demanda interna bajo mínimos y falta de

innovaciones técnicas.

La desamortización, la disolución del régimen señorial y la

desvinculación consolidaron las anteriores estructuras de

propiedad, y las posteriores dificultades económicas de la

nobleza de cuna ocasionaron transferencias de propiedad en

el interior de las elites sin mayores cambios sustanciales.

La puesta en cultivo de nuevas tierras desembocó más en el

aumento de la producción que de la productividad. El acceso

de las burguesías al mercado de tierras se saldo con la

extensión generalizada de los comportamientos rentísticos:

es decir, los propietarios actúan mas como empresarios de

rentas agrarias que como empresarios agrarios. En los

latifundios la maximización de las rentas se baso en la mano

de obra abundante y barata y la presión sobre los salarios

con la subsiguiente demanda interna bajo mínimos y falta de

innovaciones técnicas.

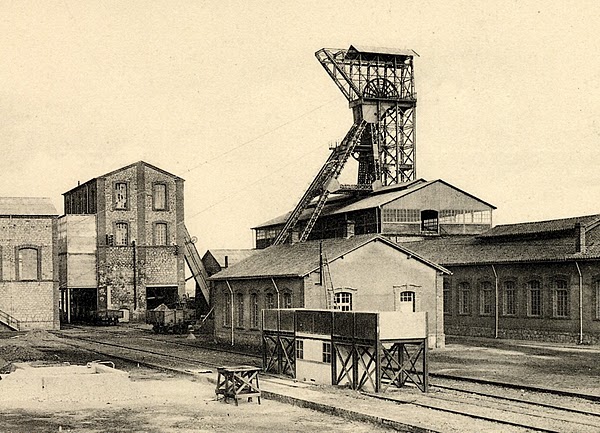

Los

recursos mineros en los que España era rica (hierro, plomo,

cobre, mercurio) entraron en una acelerada explotación en el

ultimo cuarto de siglo, pero no trajeron como consecuencia

un fenómeno de desarrollo industrial paralelo en estas

áreas, con la posible excepción del Pals Vasco. Tampoco se dio un sustancial

tirón de los ferrocarriles sobre la industria pesada como

podría haber ocurrido, tema también objeto de debate en la

época y la historiografía posterior. La desvinculación entre

la construcción del ferrocarril y la producción siderúrgica

interior fue percibida por los industriales del ramo como

una autentica tragedia, como la ocasión perdida para el

despegue definitivo. El auge ferroviario de 1860-65 culminó

en una

masiva

importación de hierro extranjero, sin embargo la incidencia

sobre. la producción interior fue escasa. masiva

importación de hierro extranjero, sin embargo la incidencia

sobre. la producción interior fue escasa.

Atraso técnico y baja productividad, distribución

negativa de la renta, y control de recursos básicos por

parte del capital extranjero. Las estadísticas de 1868

señalan que el País Vasco proporcionaba el 26 par 100 del

total interior siderúrgico, como preámbulo de un salto

cualitativo que tomara cuerpo diez años después, cuando la

siderurgia vasca acelere su modernización tecnológica al

abrigo de la exportación de mineral de hier ro a Gran Bretaña

y a la importación de combustible de esta procedencia. ro a Gran Bretaña

y a la importación de combustible de esta procedencia.

|